Talk – Wie steht es um die soziale Mobilität in der Schweiz?

Was bedeutet Economic Literacy und warum ist sie zentral für die direkte Demokratie und soziale Mobilität in der Schweiz? Ein Gespräch mit Ökonomin Dr. Melanie Häner-Müller.

Frau Häner-Müller Sie bringen ökonomische Analyse, gesellschaftspolitisches Denken und bildungspolitisches Engagement zusammen. Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt auf ökonomischer Bildung oder, wie Sie es nennen, Economic Literacy. Was ist Economic Literacy und warum ist sie wichtig?

Nun, ganz grob gesagt, ist es eigentlich die Fähigkeit, ökonomische Zusammenhänge im Alltag zu sehen, ökonomisches Wissen zu haben und dieses anwenden zu können.

Besser bekannt ist wahrscheinlich die Financial Literacy, das klassische Finanzwissen, das typischerweise ein Teil der Economic Literacy ist. Die Economic Literacy geht aber darüber hinaus. Man kann sich das vielleicht gut am Beispiel eines Zinssatzes vorstellen. Wenn es um Financial Literacy geht, müsste man wissen, was ein Zinssatz ist, wie man ihn berechnet, vielleicht auch das Wachstum, einen Zinseszinseffekt und so weiter.

Wenn es aber um Economic Literacy geht, möchte man vielleicht wissen: «Wie kommt so ein Zins überhaupt zustande? Was hat er mit der Geldpolitik zu tun? Warum ändert er sich überhaupt?». Das mag dann vielleicht abstrakt klingen, und man fragt sich: «Warum muss man dieses grosse Wissen überhaupt haben, wenn man nicht gerade als Ökonomin tätig ist?» Aber gerade in der Schweiz mit der direkten Demokratie ist das extrem wichtig, weil die meisten Abstimmungsvorlagen mit volkswirtschaftlichen Effekten verbunden sind. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger informiert sind und die ökonomischen Gesamtkonzepte und Grundkenntnisse kennen und verstehen.

Das heisst, zur direkten Demokratie gehört eigentlich fast die Pflicht zur Economic Literacy?

Ganz klar, ja. Und das bedingt sich sogar ein bisschen gegenseitig. Wenn man eine direkte Demokratie hat und die Leute sich oft an Initiativen beteiligen und abstimmen gehen, interessieren sie sich auch mehr für ökonomische Fragestellungen und informieren sich auch besser. Das heisst, es ist ein bisschen eine gegenseitige Beeinflussung. Wir wissen zum Beispiel, dass Leute mit einer höheren Economic Literacy eher abstimmen gehen, sich also eher dafür interessieren und sich vielleicht eher zutrauen, ein Kreuz auf den Abstimmungszettel zu setzen. Das ist also ganz, ganz wichtig für eine direkte Demokratie und nicht nur etwas für Ökonomen und Ökonominnen.

Wie sieht es mit den gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten in unserem Land aus? Ist die Schweiz sozial mobil?

Die einfache Antwort ist: Ja, sie ist es. Um das nun etwas komplizierter auszudrücken: Wenn man sich fragt, welchen Einfluss der familiäre Hintergrund auf das eigene Einkommen hat, kann man zum Beispiel Geschwister vergleichen. In der Ökonomie hat man früher oft den Eltern-Kind-Zusammenhang betrachtet, was auch wichtig ist, aber noch besser geeignet für den Vergleich sind Geschwister. Denn Geschwister teilen sich ja viele Dinge weit über den elterlichen Einfluss hinaus. Sie besuchen beispielsweise die gleiche Schule, haben vielleicht einen ähnlichen Freundeskreis und ähnliche soziale Netzwerke.

Wir haben uns angeschaut, wie viel die gesamte familiäre Herkunft zum Einkommen in der Schweiz beiträgt, und es sind 15 Prozent. Wir haben diesen Anteil sogar bis in die 80er-Jahre zurückverfolgt. Über die letzten 40 Jahre ist er sehr stabil geblieben und lag im Schnitt bei ungefähr 17 Prozent. Jetzt ist es schwierig zu interpretieren, was die 17 Prozent bedeuten. Es heisst umgekehrt, rund 85 Prozent werden nicht durch die Familie erklärt, sondern durch individuelle Merkmale. Das ist schon mal eine Sache. Dann hilft auch der Vergleich auf Länderebene: In den USA werden fast 50 Prozent durch die Familie erklärt, und selbst in den skandinavischen Ländern, die ja immer als sehr mobile Gesellschaften gelten, sind es ungefähr 20 Prozent, die durch die Familie erklärt werden können. Das heisst, wir gehören wirklich zur Spitze.

Wow, besser als die skandinavischen Länder?

Genau, sogar besser als die skandinavischen Länder, wenn es ums Einkommen geht. Was man aber oft hört – und das stimmt auch – ist, dass «Akademikerkinder» oft überproportional an den Unis vertreten sind. Da sagt man dann oft: «Ja, aber das heisst doch, dass die Chancengerechtigkeit nicht wirklich gegeben ist in der Schweiz.» Und tatsächlich, wenn man sich die Bildung anschaut, erklärt die Familie in der Schweiz ungefähr 33 Prozent. Das heisst, ungefähr ein Sechstel des Einkommens und ein Drittel des Bildungserfolgs geht auf die Eltern zurück.

Jetzt ist die Frage: «Wie passt das zusammen?», denn wenn man sich beispielsweise die USA anschaut, spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich die gesellschaftlichen Aufstiegschancen am Einkommen oder an der Bildung messe. Wer einen Top-Ivy-League-Abschluss hat, an den besten US-Unis studiert hat, erzielt später das höchste Einkommen.

Und wer beispielsweise in Frankreich keinen Uni-Abschluss hat, hat es schwierig?

Genau, das ist in der Schweiz anders. Das ist unter anderem wirklich dem starken dualen und durchlässigen Bildungssystem der Schweiz zu verdanken. Das ist wirklich ein Grund, warum unsere Einkommensmobilität so hoch ist und es schlussendlich viele Wege gibt, um ein hohes Einkommen erzielen zu können. Zum Glück ist vieles unabhängig von der eigenen Familie. Vielleicht muss ich als Forscherin noch etwas anderes beschreiben, was wir als Projekt gemacht haben. Und zwar sind wir zurückgegangen bis ins Mittelalter, sodass wir 15 aufeinanderfolgende Generationen analysieren konnten. Und jetzt fragt man sich natürlich: «Wie macht man das genau?»

Wir konnten keine Steuerdaten ausgraben und Stammbäume rekonstruieren bis zurück ins Jahr 1550. Wir haben uns Basel angeschaut und uns eine Nachnamen-Analyse zunutze gemacht. Das heisst, wer wurde über die 15 Generationen jeweils an der Uni Basel eingeschrieben? Und wie heissen die Personen? Das ist lückenlos dokumentiert und die Universität Basel ist die älteste Universität der Schweiz. Anschliessend haben wir die Nachnamen-Verteilung der Gesamtgesellschaft in Basel angeschaut. Da haben wir Tauf- und Geburtsregister ausgewertet und geschaut, wie die Nachnamen in der Gesamtgesellschaft verteilt sind. Das erlaubt uns, für jede einzelne Generation zu sehen, wie sich die Elite quasi zusammensetzt und wie sich die Grundgesellschaft zusammensetzt. So kann man sehen, welche Familien an der Uni jeweils über- oder unterrepräsentiert waren. Ich habe das jetzt am Beispiel der Uni durchgespielt. Wir haben auch noch mit anderen Daten gearbeitet, zum Beispiel Zunftdaten, gewisse Steuerdaten und Berufsinformationen.

Es gab eine grosse Menge an Daten, die wir nutzen konnten. Eigentlich war es simpel: Die klassischen Basler-Namen sind zum Beispiel «Burckhardt», «Merian» oder «Faesch». Da kann man sich anschauen: Wie viele der Studierenden, unter der Elite, tragen diese Nachnamen und wie viele sind es in der Gesamtgesellschaft? Zum Beispiel, wenn «Burckhardts» fünf Prozent der Studierenden ausmachen, aber nur ein Prozent der Neugeborenen, oder in der Gesamtgesellschaft. Dann sind «Burckhardts» an der Uni ein Fünffaches überrepräsentiert.

Nun haben wir jedoch nicht bloss einzelne Nachnamen nachgeschaut, sondern wirklich alle, die es in der jeweiligen Generation gab. Es ist ganz wichtig, das immer wieder neu zu betrachten, denn es gibt ständig Migration, welche gesellschaftliche Strukturen etwas auflockern und durchmischen kann. Das haben wir auch beobachtet im Laufe der Zeit. Spannend ist, dass wir eine gewisse Fluktuation des elterlichen Einflusses über die 15 Generationen festgestellt haben. Meistens in Zeiten von Krise, Krieg, Kantonstrennung und so, hatte man eine tiefere Durchlässigkeit, also eine tiefere soziale Mobilität, und danach stieg sie wieder. Es ist ein Auf und Ab. Nach Krisen und Kriegen weiss man zum Beispiel, dass dann die Ungleichheit meistens wieder zurückgeht und auch die gesellschaftlichen Aufstiegschancen dann eher wieder zunehmen.

Wir waren aber nicht nur am Eltern-Kind-Zusammenhang interessiert, sondern wir wollten auch wissen, wie es sich auf die weiteren Generationen auswirkt. Und das ist spannend: Die Grosseltern erklären noch einmal ungefähr die Hälfte, von dem, was die Eltern erklären, haben also nur noch einen halb so grossen Effekt.

Der Effekt der Urgrosseltern ist bereits nicht mehr statistisch nachweisbar. Wir fanden das eindrücklich, denn man sagt im Volksmund: «Die erste Generation schafft das Vermögen, die zweite kann es dann vielleicht noch verwalten und bei der dritten wird es langsam etwas kritisch und die vierte ist dann nicht mehr so erfolgsgekrönt.»

Wir nennen das den «Buddenbrock-Effekt» von Thomas Mann. Der besagt, dass innerhalb von vier Generationen der familiäre Einfluss erlischt. Das zeigt auch nochmal, wie durchlässig die Schweizer Gesellschaft ist. Es ist ein schönes Zeichen, dass es nicht einfach nur vom richtigen Nachnamen abhängt, sondern dass man sich doch selbst sputen muss, um erfolgreich zu sein.

Das ist ganz wichtig, wenn man eine chancengerechte Gesellschaft haben möchte. Haben Sie eine Hypothese dafür, warum das nach der dritten Generation abbricht? Ist es, weil sich die Familienmitglieder dann nicht mehr richtig anstrengen, oder was denken Sie?

Ja, das ist schwierig zu sagen. Wir schauen uns ja die ganzen Daten an. Da einzelne Schicksale herauszupicken, ist durchaus schwierig. Was man jedoch sieht, ist, dass gerade Grosseltern beispielsweise noch direkten Kontakt zur jüngeren Generation haben könnten. Man weiss auch zum Beispiel, dass gewisse Fähigkeiten vielleicht die eine Generation überspringen und sich dann in der übernächsten wieder zeigen. Bei gewissen Merkmalen ergibt es Sinn, dass man noch einen gewissen Zusammenhang mit früheren Generationen hat. Aber da die Meisten ihren Urgrossvater wahrscheinlich nicht persönlich kennengelernt haben, ist dort ein Effekt unwahrscheinlich.

Das heisst, es reicht nicht, dass man aus einer wirtschaftlich gutgestellten Familie kommt.

Ja, zumindest nicht langfristig. Also man könnte sagen, es hilft, wenn man aus einer wohlhabenden Familie kommt oder aus einer bildungsnahen Familie kommt, aber der Effekt ist nicht langfristig. Drei, vielleicht maximal zwei Generationen, aber nicht mehr.

Genau, und deshalb ist es wichtig, das zu kombinieren mit der Erkenntnis, wie die Situation heute ist. Ökonomen würden auch sagen: «In the long run we are all dead» – was interessiert mich das, wenn der Urgrossvater mich nicht mehr beeinflusst? Ich will doch heute intakte Aufstiegsmöglichkeiten haben.

Deshalb haben wir dann angeschaut, wie viel Prozent des Einkommens durch den familiären Hintergrund erklärt wird. Und es ist bemerkenswert, dass es eben nur diese 15 Prozent sind. Also, selbst innerhalb von diesen zwei Generationen, sind in der Schweiz diese Aufstiegsmöglichkeiten gegeben.

Wenn wir uns jetzt die heutigen Vermögen in der Schweiz anschauen: Wie gleich oder ungleich ist das Vermögen verteilt?

Einkommen und Vermögen sind natürlich schwierig direkt zu vergleichen. Das oberste Prozent besitzt 40 Prozent des gesamten Vermögens – und zwar ohne Pensionskassenvermögen.

Wir können diese Zahlen jedoch nicht direkt vergleichen, weil Einkommen eine Flussgrösse ist, die jedes Jahr neu generiert wird. Hingegen wird Vermögen kumuliert und ist eine Bestandesgrösse.

Wie ich vorhin sagte: Der obere eine Prozent besitzt ungefähr 40 Prozent des Gesamtvermögens. Wenn man jedoch die Pensionskassen mitberücksichtigt – hier gibt es nur Schätzungen – sind wir bei ungefähr 30 Prozent für das reichste Prozent. Das ist deutlich weniger als 40 Prozent. Dies ist eine Besonderheit der Schweiz: Für viele Schweizer ist das PK-Guthaben der grösste Vermögensbestandteil.

Interessant ist: Die Einkommensungleichheit ist in den letzten fast 100 Jahren sehr stabil geblieben. Die Vermögensungleichheit hat jedoch zugenommen. In den 2000er-Jahren sahen wir einen kleinen Anstieg.

Wie ist das möglich, wenn Einkommen und Vermögen zusammenhängen?

Unsere Forschung zeigt, dass Vermögen eine sehr komplexe Grösse ist. Erbschaften spielen zwar eine Rolle, erklären den Anstieg der Ungleichheit aber nicht.

Der Vermögenszufluss aus dem Ausland – also reiche Leute, die dazukommen und dadurch die Vermögensungleichheit erhöhen?

Ja, genau. Wenn die Standortattraktivität zunimmt, haben wir mehr Vermögen. Dies führt wiederum zu mehr hohen Vermögen und damit zu höherer Vermögensungleichheit. Das erklärt ungefähr einen Sechstel dieser Veränderung.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Börsenentwicklung. Das ist der grosse Unterschied, den wir jetzt gesehen haben. Er liegt nicht bei den Kapitaleinkommen wie Dividenden – das wäre sonst bei der Einkommensungleichheit sichtbar –, sondern bei einer Buchwertentwicklung.

In Zeiten tiefer Zinsen und expansiver Geldpolitik gab es einen Anstieg von Buchgewinnen. Dadurch ist ein grosser Teil dieser Gewinne auf dem Kapitalmarkt zu finden. Das ist ein wichtiger Grund, ebenso wie die damit angestiegenen Immobilienpreise. Das heisst, Vermögen und Vermögenskonzentration sind viel komplexer und vielschichtiger als nur die reine Einkommensverteilung. Um vermögend zu werden, braucht man Einkommen. Aber der Faktor, also die Frage, ob man in Aktien oder Immobilien investiert, ist entscheidend.

Damit sind wir beim nächsten Thema: der Altersvorsorge. Wie gesagt, wenn man die Pensionskassenvermögen dazurechnet, ist die Ungleichheit im Vermögen deutlich tiefer. Das heisst, gerade bei der Kapitalmarktentwicklung ist es extrem wertvoll, dass wir in der Schweiz eine starke zweite Säule in der Altersvorsorge haben. So können auch untere Schichten an der Entwicklung auf dem Kapitalmarkt teilhaben.

Kann man grob sagen, wie gross die zweite Säule ist, zum Beispiel wie viel Kapital in der zweiten Säule drin ist, oder auch das Verhältnis zur Wirtschaftsleistung?

Ja, es ist sehr eindrücklich: Wir haben 152 Prozent unserer Wirtschaftsleistung als Pensionskassenkapital. Wir gehören zu den Musterschülern, sind aber nicht an der Spitze. Die Dänen haben zum Beispiel 192 Prozent des Wirtschaftsertrags aus Pensionskassenkapital. Schaut man ins umliegende Ausland, liegt es in Frankreich bei elf Prozent und in Deutschland bei sieben Prozent. Es ist wirklich fast nichts. Das ist der grosse Unterschied, den wir mit unserer starken zweiten Säule haben.

Die Frage zwischen Konsum versus Investition gilt auf individueller Ebene, aber auch auf Ebene eines ganzen Landes, respektive einer Volkswirtschaft.

Genau, das ist ganz wichtig. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist die Verbreiterung des Vermögens. Sprich, dass auch verschiedene Einkommensgruppen Vermögensaufbau betreiben können. Wir sehen, dass es wichtig ist, investiert zu sein, um Vermögen aufzubauen. Genau, und da haben wir mit der zweiten Säule diese Konstellation. Man hat quasi drei Beitragszahler: Erstens den Versicherten selbst, also den Arbeitnehmern, zweitens den Arbeitgeber und drittens den Kapitalmarkt, der als dritter Beitragszahler mit dem Zinseszinseffekt dazukommt, wenn die Beiträge über Jahre hinweg investiert werden. Da sind wir wieder bei der Financial Literacy. Der Effekt ist langfristig schon wichtig.

Linke Kreise haben ja bekanntlich eine Präferenz für das Umlageverfahren, so wie wir es bei der AHV haben, wo nichts gespart wird. Das Geld der Erwerbstätigen wird direkt an die Pensionierten ausgeschüttet. Im Gegensatz zum Pensionskassensystem, in welchem Kapital investiert wird. Was wäre die Konsequenz eines reinen Umlageverfahrens?

Ich glaube, aus gesamtökonomischer Perspektive muss man sagen, die Altersvorsorge muss sowieso immer aus dem laufenden Wirtschaftsprozess finanziert werden. Das Gut muss ja irgendwo herkommen. Deshalb spielt die Finanzierung gar nicht so eine Rolle, aber sie spielt eine sehr grosse Rolle auf der Verteilungsseite, die Sie angesprochen haben. Wenn man sich ein reines Umlageverfahren anschaut, zum Beispiel unsere heutige AHV, dann haben wir natürlich ganz andere Verteilungseffekte. Denn wir haben ein schweizweit einzigartiges System mit ungedeckelten AHV-Beiträgen. Wir zahlen auf den ganzen Lohn AHV-Abgaben, aber es wird ein Maximum von ungefähr 2'500 Franken monatlich ausbezahlt.

Also wer gut verdient, subventioniert die AHV.

Genau, der zahlt eine Art Steuer auf den Anteil, der ihm nicht mehr als Rentenbildung angerechnet wird. Das heisst, wir haben viel mehr Umverteilung in der ersten Säule. Das ist wichtig, denn das ist ja auch die Idee der ersten Säule: die Existenzsicherung. Hier braucht es diese Umverteilung. Das ist genau die Idee, dass selbst Leute, die zum Beispiel kein Erwerbseinkommen hatten, trotzdem eine gewisse Absicherung haben.

Schaut man sich aber nun die zweite Säule an, sieht man, dass dort jeder für sich selbst spart und am Kapitalmarkt teilnimmt. Wenn man die erste Säule ausweiten würde, hätten wir ganz viele Probleme. Erstens hätten wir nicht mehr das gleiche Investitionspotenzial, denn es wird einfach von der aktiven Generation auf die Rentnergeneration umgelagert.

Das heisst, die ganze Rendite am Kapitalmarkt kann gar nicht mehr geschöpft werden, weil man nicht über einen Lebenszyklus hinweg spart. Das ist ein wichtiger Punkt. Zweitens haben wir auch den demografischen Wandel.

Es gibt immer mehr alte Menschen. Heute ist das Verhältnis ungefähr eins zu drei. Das heisst, ein Rentner wird von drei jungen Leuten finanziert. Wir rechnen bis im Jahr 2050 mit einem Verhältnis von eins zu zwei. Das ist ein weiterer Aspekt, bei dem es natürlich einfacher ist, wenn man das im Kapitaldeckungsverfahren organisiert, sodass jeder für sich selbst sparen kann und den Kapitalmarkt als dritten Beitragszahler nutzen kann.

Die Umverteilung, die Sie angesprochen haben, die in die AHV durch die Deckelung der Auszahlungsbeträge eingebaut ist, die ist eigentlich eine Umverteilung der Einkommen, und nicht der Vermögen, oder?

Ja, das stimmt, und das, was ich ansprach, ist sogar vor jeglicher Umverteilung. Wir haben uns den steuerlichen Umverteilungseffekt angeschaut, der die Ungleichheit noch weiter reduziert. Nimmt man die AHV mit dazu, sieht man sogar eine weitere Reduktion der Ungleichheit, denn die AHV-Beiträge sind quasi wie eine Steuer für die oberen Einkommen.

Kann Finanz- und Wirtschaftskompetenz helfen, die wirtschaftliche Ungleichheit zu vermindern?

Es gibt tatsächlich Studien, die den Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Financial Literacy zeigen. Gerade auch, wenn ich von Economic Literacy spreche: Die Vorsorgekompetenz erklärt tatsächlich einen grossen Unterschied für das Alterskapital. Das ist wichtig, denn es ist eine Kompetenz, die man möglichst von Anfang an haben sollte. Wenn man sie nicht hat, entstehen quasi Pfadabhängigkeiten, weil man über Jahre oder Jahrzehnte hinweg den Zinseszinseffekt verpasst und dadurch grössere Lücken entstehen. Das heisst, für die Einkommens- und Vermögensungleichheit, ist es wünschenswert, dass die Leute Economic und Financial Literacy haben.

Brauchen wir ein neues Schulfach, das die Finanzkompetenz fördert?

Ich denke, wenn man sich die Stundenpläne anschaut, bleibt nicht viel Platz, aber es ist sicher gut, dass man es integriert. Das ist auch das Bestreben der verschiedenen Lehrpläne.

Wie viel kann ich als Sparquote oder Investitionsquote haben? So führt man die jungen Leute möglichst früh heran. Die Jugendverschuldung ist ein grosses Thema. Da ist es wichtig, von Anfang an zu wissen, wie viel hereinkommt und wie hoch die eigenen Ausgaben sind. Zu wissen, was es bedeutet, etwas auf Kredit zu kaufen und zu hinterfragen, ob die Finanzierung des Motorrads oder des Autos so Sinn ergibt, oder ob man nicht lieber noch etwas wartet. Und wenn man sich dann das Motorrad, das Auto und die grossen Ferien leistet, sollte man sich vielleicht auch damit befassen, gewisse Beträge zu sparen oder zu investieren. Man sollte sich da möglichst früh heranwagen. Das ist aber nicht nur eine schulische, sondern auch eine private Frage. Man macht schon beim Taschengeld die ersten Erfahrungen. Man merkt: «Aha, wenn ich das auf die Seite lege, dann kann ich mir mehr kaufen.»

Frau Häner-Müller, es war sehr spannend. Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke an die Zuhörerinnen und Zuschauer: Bis zum nächsten Mal.

Über den Autor

Gründer und CEO True Wealth. Nach seinem ETH-Abschluss als Physiker war Felix erst mehrere Jahre in der Schweizer Industrie und darauf vier Jahre bei einer grossen Rückversicherung im Portfoliomanagement und in der Risikomodellierung tätig.

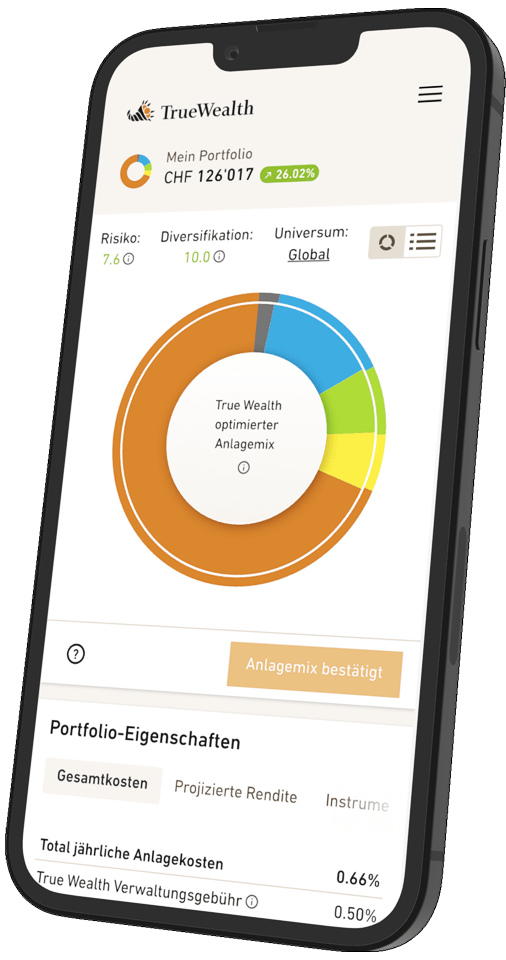

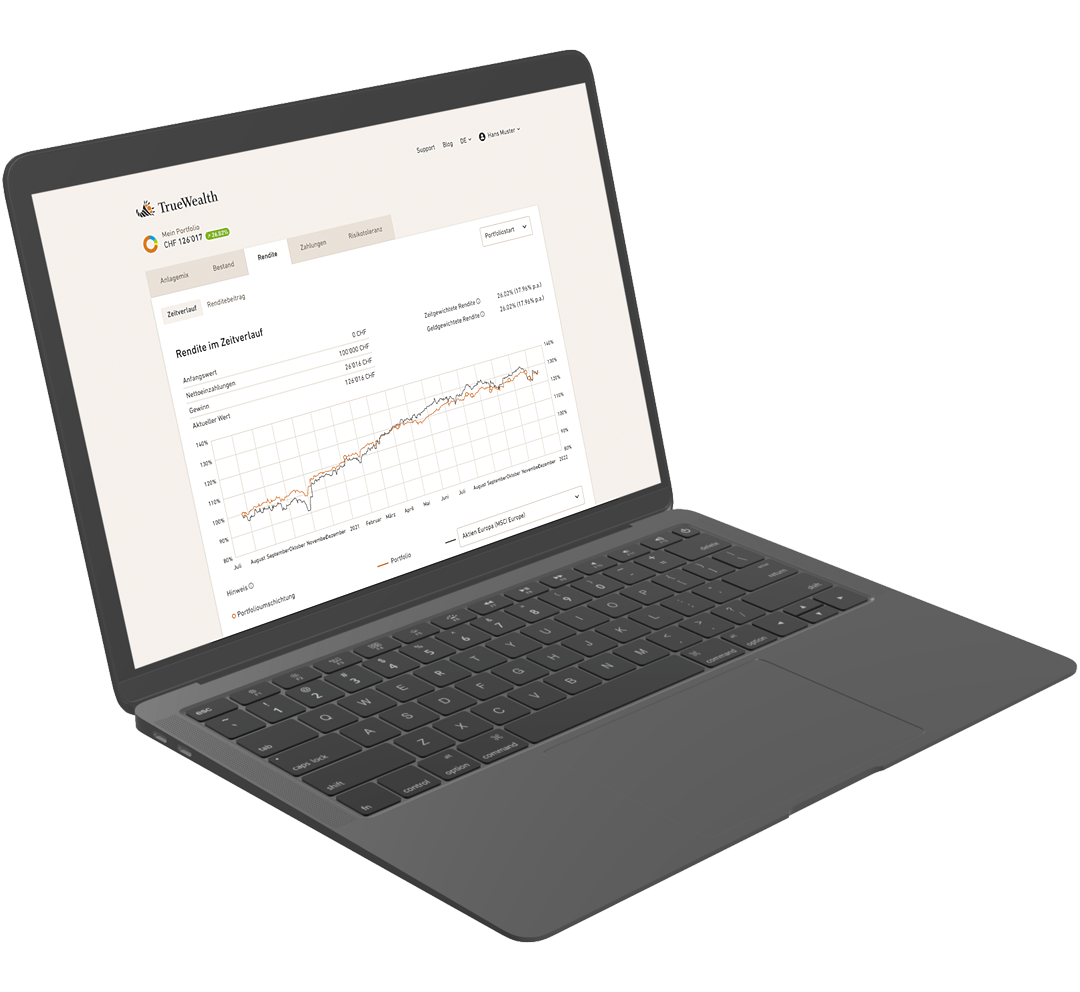

Bereit zu investieren?

Konto eröffnenSie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Eröffnen Sie jetzt ein Testkonto und wandeln Sie es später in ein echtes Konto um.

Testkonto eröffnen