Die Krux mit der Verrechnungssteuer

In der Schweiz lässt sich die Verrechnungssteuer relativ einfach zurückfordern. Deutlich komplizierter wird es, wenn ausländische Quellensteuern im Spiel sind. Es kann sich lohnen, diese Komplexität einem Fondsmanagement zu überlassen.

In der Schweiz erfüllt die Verrechnungssteuer die Aufgabe einer sogenannten Sicherungssteuer. Damit sichert sich der Bund seine Steuereinnahmen aus Kapitalerträgen. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Verrechnungssteuer und ihr Pendant im Ausland, die Quellensteuer.

Schweizer Verrechnungssteuer

Die Verrechnungssteuer ist eine Sicherungssteuer, also eine Art Pfand, damit Inhaber von Wertschriften einen finanziellen Anreiz haben, ihre Vermögenserträge in ihrer Steuererklärung zu deklarieren. Deswegen wird die Verrechnungssteuer gleich an der Quelle abgeschöpft. Wer eine Schweizer Aktie besitzt, die 100 Franken Dividenden ausschüttet, erhält von der Bank nur 65 Franken gutgeschrieben. Die übrigen 35 Prozent, also die Verrechnungssteuer, fliesst zunächst in die Bundeskasse.

Um sie also zurückzufordern, deklarieren die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Titel in der Steuererklärung. Einige Monate nach der korrekten Deklaration vergütet der Bund den Steuerpflichtigen die zuvor einbehaltene Steuer. Selbstverständlich unterliegen Vermögenserträge, also auch Zinseinnahmen aus Obligationen und Ausschüttungen von Fonds, trotzdem der ordentlichen Einkommenssteuer. Deren Höhe hängt unter anderem vom Wohnsitz und dem Umfang der Gesamteinkünfte ab.

US-Quellensteuer

Im Ausland gibt es ähnliche Mechanismen. Zum Beispiel erheben die USA eine Quellensteuer von 30 Prozent auf Dividenden, die ausländischen Anlegern ausgezahlt werden. Die gute Nachricht: Schweizer Anleger können die ganzen 30 Prozent in zwei Schritten zurückfordern.

Dank des Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) zwischen den USA und der Schweiz können in der Schweiz ansässige Anleger die 30 Prozent auf 15 Prozent reduzieren. Bedingung dafür ist, dass die Depotbank von den USA als qualifizierter Intermediär anerkannt ist. Ist dies nicht der Fall, oder man ist ausländischer Staatsbürger, kann man alternativ bei seiner Depotbank das ausgefüllte Formular W-8BEN einreichen. Damit bestätigt man gegenüber den USA seinen steuerlichen Wohnsitz in der Schweiz. Auf diese Weise erhält man also 85 Prozent der Dividenden direkt ausbezahlt.

Mittels korrekter Deklaration der US-Wertschriften in der Schweizer Steuererklärung, also im Formular DA-1, kann man sich nun die in den USA verbleibenden 15 Prozent anrechnen lassen, um die Doppelbesteuerung komplett zu vermeiden. Kantone wie Aargau, Appenzell Inerrhoden, Bern und Waadt verlangen dafür das separate Ausfüllen des Formulars R-US 164, «Antrag auf Rückerstattung des zusätzlichen Steuerrückbehaltes USA». In den übrigen Kantonen, darunter Zürich, ist dieses Formular nicht nötig oder bereits im DA-1 integriert.

Dieses Verfahren ist relevant für US-Fonds – und Aktien. Jedoch möchten aufgrund möglicher US-Erbschaftssteuern (US-Estate-Tax) manche Investoren nicht direkt in US-Valoren investiert sein. In diesem Fall sind für Schweizer Anleger, die in US-Aktien investieren wollen, in Irland domizilierte Fonds resp. ETFs oft die beste Alternative. Diese Fonds erkennt man daran, dass ihre ISIN mit IE… beginnt.

Diese Fonds und ETFs müssen auf Grund eines vorteilhaften Steuerabkommens zwischen den USA und Irland nur 15 statt 30 Prozent auf Dividenden abführen.

Mühsame Rückforderung bei Einzeltiteln

Die Schweiz hat mit über hundert Staaten Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) abgeschlossen. So können Privatanleger mittels DA-1-Formular jenen Teil der Quellensteuer anrechnen lassen, der etwa im europäischen Ausland einbehalten wird.

Die Rückforderung des nicht dem DBA unterliegenden Teils der Quellensteuer ist jedoch mit einem wesentlichen Aufwand verbunden. Man muss dafür die Formulare jedes einzelnen ausländischen Staates, in dem man Aktien oder sonstige Wertschriften besitzt, in der jeweiligen Landessprache ausfüllen. Auch sind die auf den Anträgen verwendeten Rechtsbegriffe und Abkürzungen anspruchsvoll.

Zudem sind diese Prozesse langwierig und meist sogar kostenpflichtig. Je nach Depotbank, welche die Formulare im Ausland einreichen muss, können Gebühren von mehreren hundert Franken anfallen. Für Kleinanleger lohnen sich diese Mehrkosten rein finanziell nicht. Und selbst Inhaber von grösseren Positionen verzichten gerne auf die mühsame Bürokratie, die etwa in Italien bis zu 24 Monate in Anspruch nehmen kann.

Vorteil Fonds

Wer statt über Einzeltitel in steuereffiziente Fonds investiert, überlässt die Prozesse rund um die Rückforderung der Quellensteuer aus den jeweiligen Ländern dem Fondsanbieter. Damit ersparen sich Anleger das Ausfüllen ausländischer Formulare. Die Deklaration in der hiesigen Steuererklärung reicht.

Wer in thesaurierende Fonds investiert, profitiert aufgrund der Reinvestition optimal vom Zinseszins-Effekt. Aber auch wenn diese Fonds keine Dividenden auszahlen, unterliegen ihre Erträge natürlich trotzdem der ordentlichen Einkommensteuer in der Schweiz.

Über den Autor

Gründer und CEO True Wealth. Nach seinem ETH-Abschluss als Physiker war Felix erst mehrere Jahre in der Schweizer Industrie und darauf vier Jahre bei einer grossen Rückversicherung im Portfoliomanagement und in der Risikomodellierung tätig.

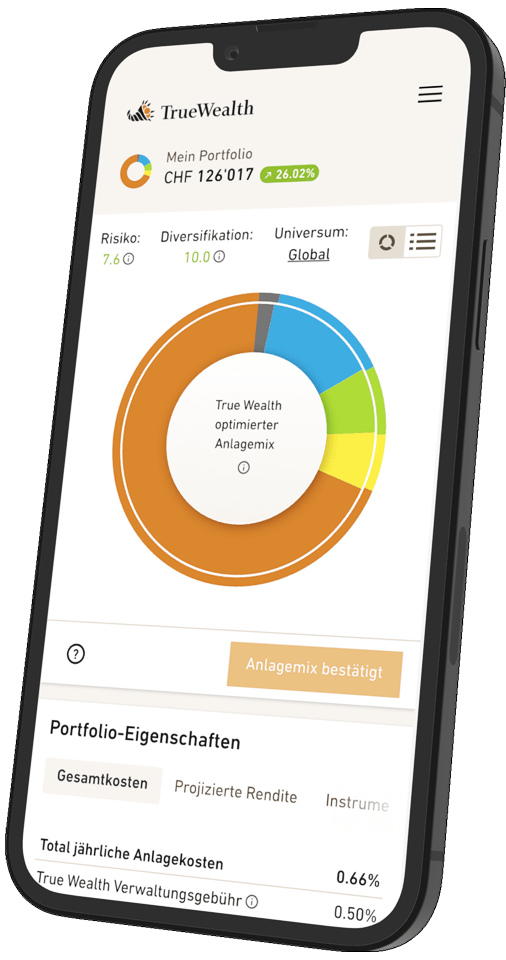

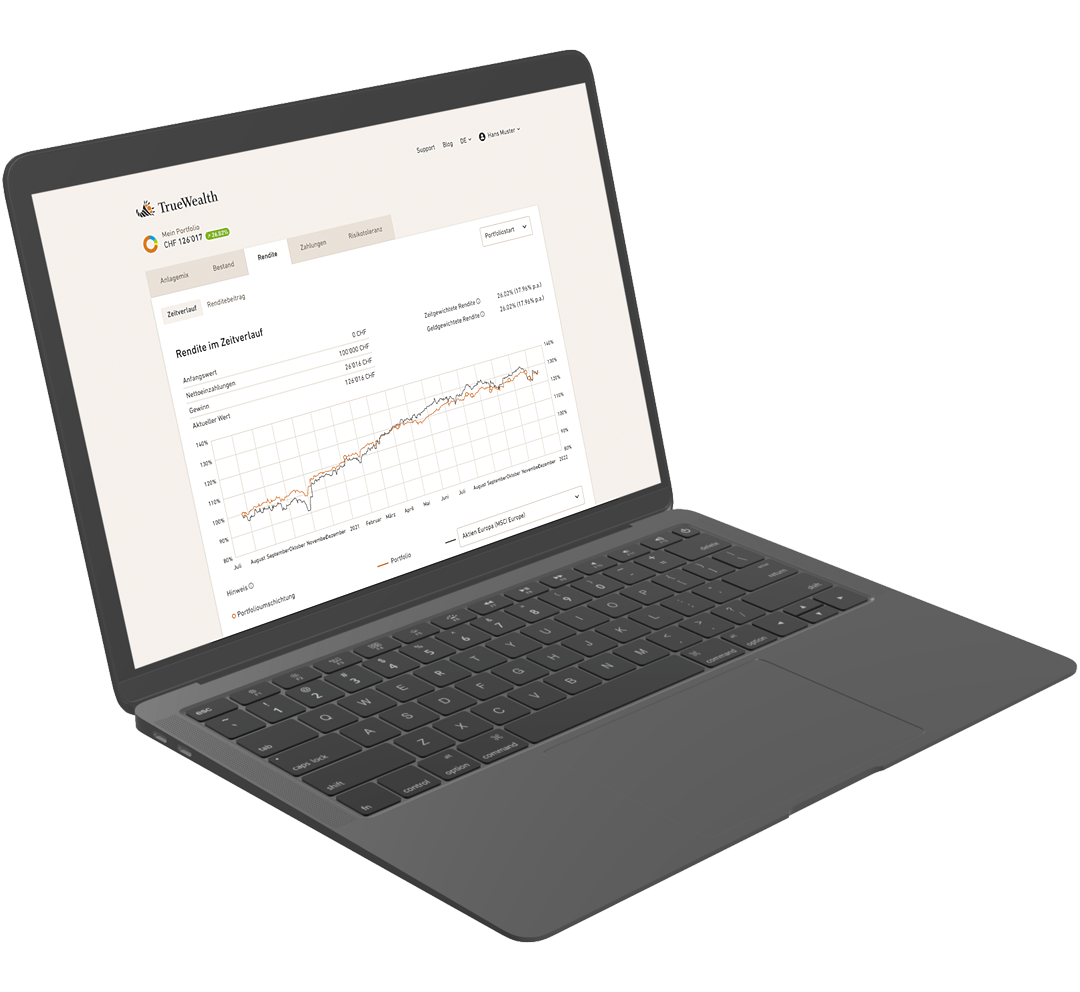

Bereit zu investieren?

Konto eröffnenSie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Eröffnen Sie jetzt ein Testkonto und wandeln Sie es später in ein echtes Konto um.

Testkonto eröffnen